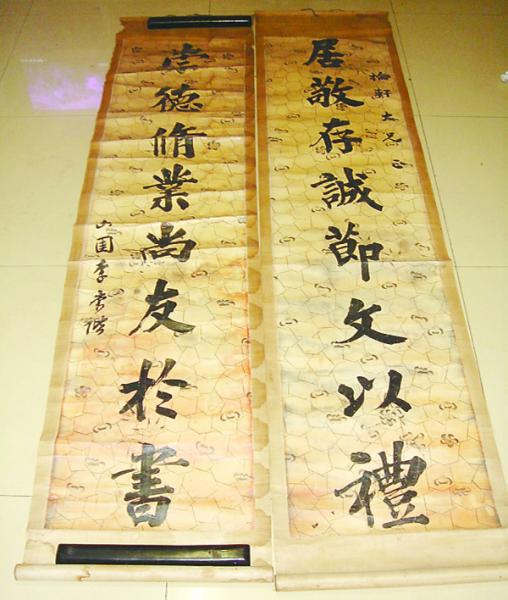

李堂阶的书法

李棠阶,清代怀庆府河内县南保封村(今属河南温县)人,曾事道光、咸丰、同治三朝,被称为三朝元老、三代帝王师,在朝中德高望重。

拒礼教从善

李棠阶出身贫寒,从小屡受冻馁,因而“既贵,简约无改”。尝曰:“忧患者生之门,吾终身不敢忘忍饥待米时也!”一生自奉节俭,反对奢靡,清正廉明,不取分外之财。

李棠阶在朝做高官时,有个叫方伯的地方官被擢升,为报李棠阶知遇之恩,携重金亲往酬谢。李棠阶拒收其礼、拒见其面。并让手下人告诉他,听说你原为县官时,官声甚好,但愿你做了大官后,仍如从前,不必再见面了。方伯听后,羞惭万分,叹服而归。

李棠阶为此教育士子家人:“应得之财肯少得,则有余步;非分之财一苟得,必有后患。世之好占便宜者,皆自求祸也。”

李棠阶严于律己、廉洁清正的思想行为在当时贪污贿赂成风的清代实属少见,也产生了较大的影响。据史书载,人们赞之曰:“植品端出,持躬清正。”故后被授谥号“文清公”。

以诗倡团结

清道光二十年,李棠阶出任云南提督学政。云南是我国一个民族杂居的边远省份。由于历史的原因,当地各族为保护自己的利益而各怀敌意,互设障碍,以备攻守。由唇枪舌剑诋毁乃至棍棒刀枪相见,各类纠纷层出不穷。

作为朝廷命官的李棠阶目睹此景,深感兄弟手足同室操戈,害莫大焉,于是就赋诗两首,以倡团结。

其一:乾坤落落本相通,何事畛畦苦自封。撤尽藩篱归一体,此身何处不从容。

其二:欲界层层是面墙,一番打破一番光。只要脚跟常立定,何愁世界似羊肠。

李棠阶在诗中劝各方要撤藩篱,打破墙,弭嫌隙,共携手,并说:“拆尽天下之墙,则天下一家,中国一人,岂不游行,自在乎?”

李棠阶“以和为贵”的主张对加强云南各民族的团结起到了积极的作用。(文章来源:焦作日报)

李棠阶(1798—1865)字树南,号文园,又号强斋,谥号文清,河南河内人,清朝道光年间壬午科进士,先后任翰林院庶吉士、编修、侍读、太常寺少卿、工部尚书、礼部尚书、军机大臣、户部尚书等职。道光年间,因违例录取老年武生,部议降三级调用,李堂阶任教武陟河朔书院达十三年之久。同治即位,起用旧臣,李棠阶奉旨进京并上疏治策,官位连升,授课宫廷,论历朝兴衰之事,深为同治帝所赏识。在惩治两江总督何桂清时,他力主严惩,以整肃纲纪。他终生俭朴,恪守清正,主张治丧要尽革俗弊,俭约以葬。乡里水灾,他陈情地方放赈,未果,遂诫家人节俭,而授米于本里贫人数月。

李棠阶自参与军机中枢大事,深感身负重责,即使一些小事稍有不安,他就忧形于色,终于积劳成疾,于同治四年(公元1865年)十一月,病死于北京,享年68岁。皇上赠其太子太保,谥号“文清”。

李棠阶是晚清著名的理学家,一生潜心理学,以“克己”、“省身”为座右铭,极力主张维护封建道统。他一生勤学不辍,并以日记自省,三十余年无一日漏,遗著有《古本大学集解》一卷、《丧气十戒》一卷、《凭良心录》一卷、《李文清公遗书》八卷、《志节编》二卷、《强斋日记》十六卷、《李文清公遗文》一卷、《李文清公诗集》一卷,现珍藏于河南省图书馆和新乡市图书馆。(文章来源:百度百科)